Détours

DÉTOURS

La nostalgie projective, l’esthétique d’un avenir déjà souvenir

Entre architectures rétros futuristes, pellicules 35mm et couloirs vides baignés de lumière, une sensation insaisissable nous traverse, comme le souvenir d’un moment que l’on n’a jamais vraiment vécu. Du Solarpunk à l’Analog Nostalgia, en passant par les non-lieux lumineux de la Liminal Aesthetic, une esthétique se distingue, tissée de souvenirs projetés. Et si l’on était nostalgique, non pas du passé… mais d’un avenir auquel on ne croit plus ?

Entre passé vécu et souvenir projeté

Se retrouver à fouler les couloirs de son ancien lycée, un soir d’été, des années après l’avoir quitté, provoque en nous un sentiment étrange. Comme une sensation de bien-être, mêlée à de la nostalgie, bien qu’en réalité cela soit plus profond que ça. Pourtant, le décor n’a rien de poétique en apparence. Des bâtiments jaunis par le temps, reflets des années 70 qui sont bien loin maintenant, et du mobilier qui n’est présent que pour son utilité, sans aucune recherche d’esthétisme ou de beauté. Néanmoins, un sentiment de plénitude, de photogénie, et presque de grâce se dégage de ces lieux, même si la lumière dorée du soleil qui se reflète dans les larges baies vitrées a bien aidé, il faut le dire.

Avec la sortie récente du dernier opus de la saga Jurassic Park (Jurassic World Renaissance), nous sommes retombés sur de nombreux extraits du premier film, sorti en 1993. Et en visionnant ces images, un sentiment identique à celui éprouvé en arpentant récemment les couloirs de notre ancien lycée nous est venu. Une certaine innocence lumineuse du progrès émane de l’œil de Steven Spielberg, alors même que le récit est une utopie scientifique au bord du chaos. Mais ce n’est pas cela que l’on retient de cette œuvre, c’est le regard du réalisateur sur la promesse d’un monde meilleur, cristallisée autour d’une foi naïve envers la science. Le souvenir marquant reste pour beaucoup, celui du rêve d’un futur doux, possible, un avenir qu’on croyait à portée de main, qui au final vacille pour laisser place au chaos.

Et notre parallèle avec les couloirs vides du lycée nous paraît alors on ne peut plus clairs. Dans ce décor post-année scolaire, on n’y voit plus un lieu réel, avec son matériel vieillissant, mais le décor d’une projection intérieure, le vertige doux de l’avenir que l’on s’était imaginé, aujourd’hui recouvert par un passé idéalisé.

Esthétiques d’une nostalgie tournée vers demain

Ce sentiment, on le retrouve dans notre culture, et particulièrement dans le cinéma. Il ne s’agit pas d’une science exacte, ou d’un concept clairement défini, mais si nous devions le nommer, nous pourrions parler de la nostalgie projective. Ainsi, elle regroupe plusieurs esthétiques culturelles émergentes communes, auxquelles les artistes répondent par bribes interposées, pour nous procurer cette même sensation de nostalgie d’un futur idéalisé.

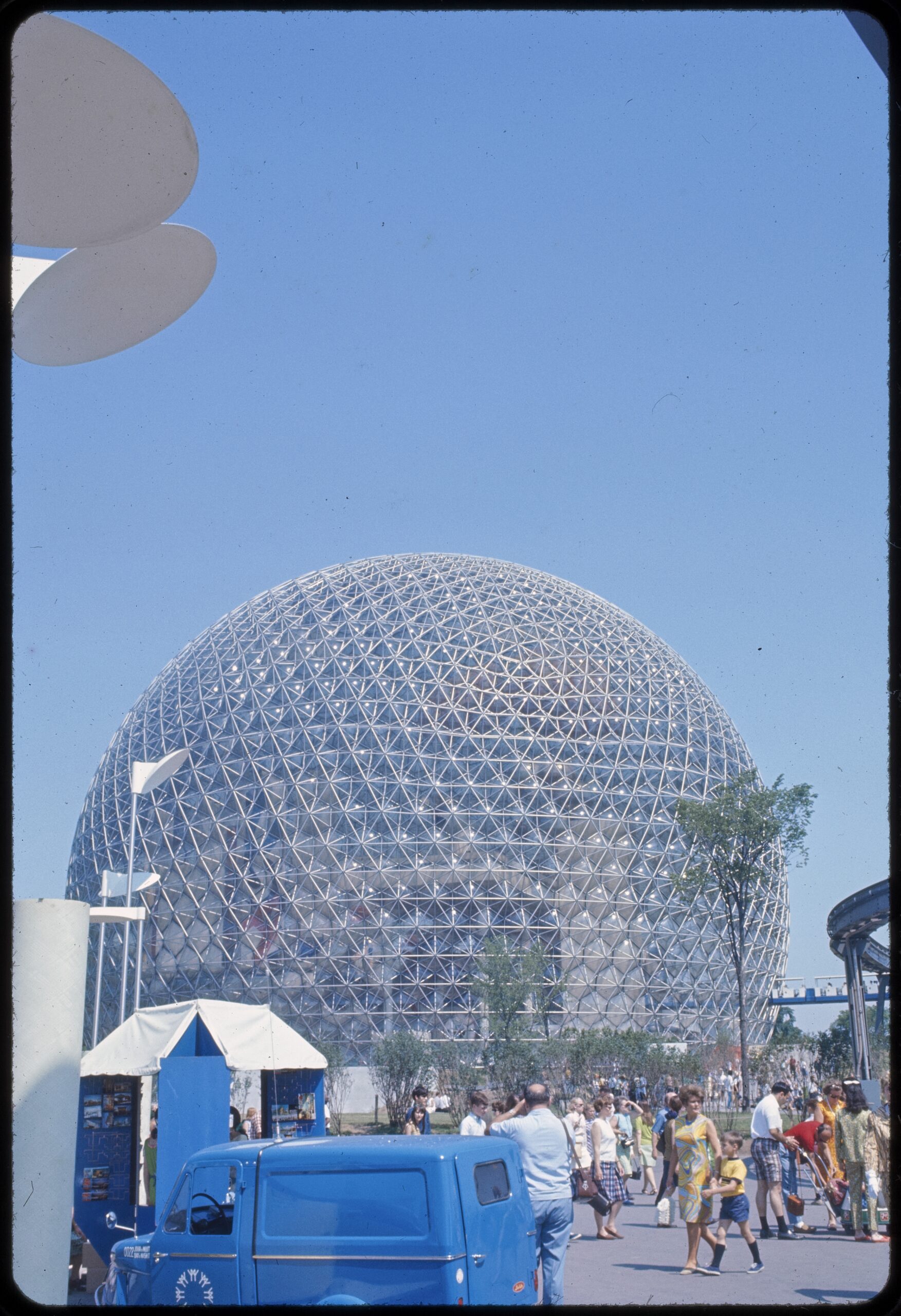

D’abord, le style Solarpunk. Cette esthétique imagine un futur durable, technologique et baigné de lumière, en harmonie avec la nature. Les matières jouent un rôle presque organique dans cette douce utopie, et l’usage du verre est fréquent, pour inonder de reflets les espaces urbanisés, et faire ressortir la verdure (souvent tropicale), luxuriante dans cet univers. Cette esthétique est très présente en Asie, où des villes comme Bangkok, Taïwan ou Tsukoda entretiennent cette image de modernité un peu surannée, avec leur architecture des années 70 à 90 ultra dominante. On s’imagine alors un futur qui ne s’est jamais réalisé, libre, où la technologie n’était pas encore une menace. Chez nous, le Futuroscope de Poitiers embrasse à merveille cette idée de rétrofuturisme, qui s’inscrit dans le mouvement Solarpunk. Mais en France, c’est bien à travers les œuvres animées du japonais Hayao Miyazaki, que cette esthétique a pris une place centrale dans notre culture populaire, au point de faire de l’Asie une idée fantasmée, presque imaginaire, et déconnectée de la réalité. Mais n’est-ce pas là l’effet recherché ?

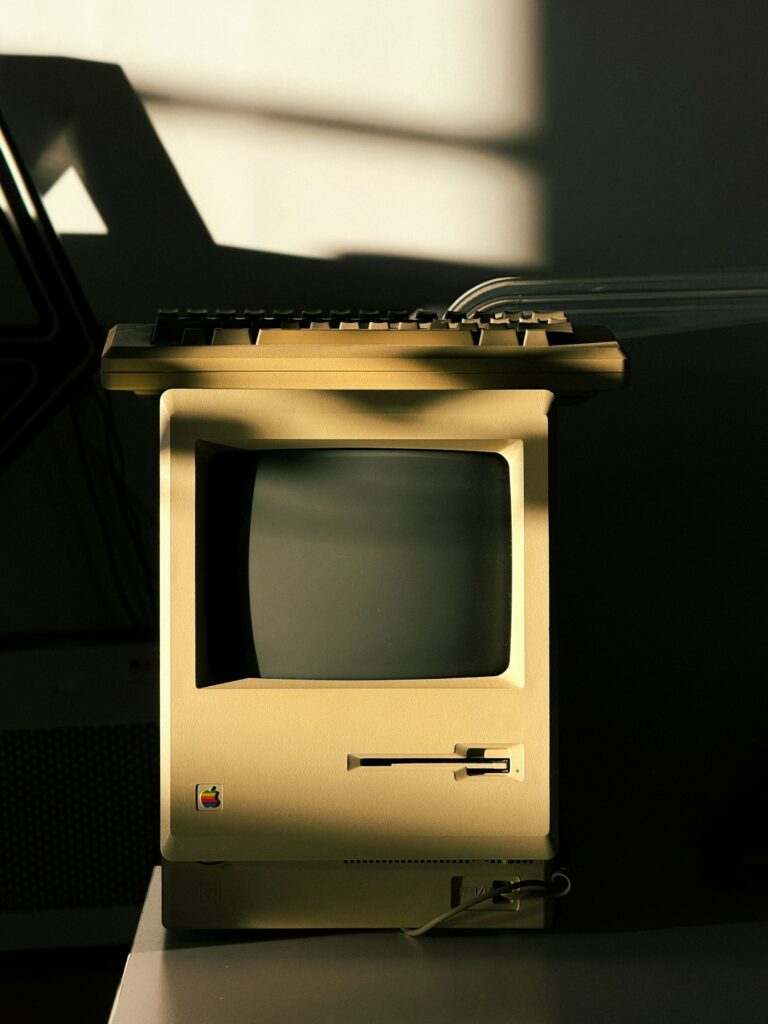

Ce futur idéalisé, projeté à travers les villes et la lumière, trouve un écho tout aussi fort dans la manière dont on regarde le passé récent, qui accentue la nostalgie projective. On retrouve cette émotion visuelle construite autour du souvenir dans l’Analog nostalgia. Cette esthétique pose un regard plus romantique et sensoriel, grâce à la colorimétrie chaude et le grain de la pellicule, comme le 35mm. Les teintes dorées nous replongent instantanément dans l’été, cette saison de l’entre-deux mondes, qui marque la fin d’un cycle et le début d’un nouveau. La belle saison est empreinte de souvenirs, et d’une nostalgie omniprésente. Parfois, on semble mélancolique de son été alors même qu’il vient à peine de commencer, comme si la peur que le temps qui passe nous rattrape, et nous échappe. Les réalisateurs l’ont bien compris, et ont largement contribué à façonner notre rapport au temps. À l’image de Luca Guadagnino, dans Call Me by Your Name (2017), qui pose les bases d’un été italien dans les années 80, inondé d’une lumière chaude et d’objets analogiques. C’est le cas aussi des films d’Eric Rohmer, qui nous berce dans l’idée d’un été français éternel, léger et mélancolique, dans La collectionneuse (1967) ou Conte d’été (1996). C’est donc à travers notre perception des couleurs et de la lumière que ce sentiment de nostalgie projective revient à nous, et nous empêche parfois de vivre pleinement l’instant présent.

Mais alors, notre lycée dans tout ça ? Et bien, cela pourrait être dû à la liminal aesthetic. Elle a pour fascination les espaces de transition, comme les couloirs vides des écoles, les parkings au coucher du soleil, ou les stations-services la nuit. Tout est encore une question de lumière, qui nous transporte dans ces lieux vécus, ni tout à fait habités, ni totalement abandonnés, et qui provoque un inconfort nostalgique, adouci par une forme de quiétude. Ce sont en fait les non-lieux du quotidien, photographiés dans les moments de latence, dont raffolent les réseaux sociaux aujourd’hui, notamment Tik Tok et Reddit, ou immortalisés par l’objectif du photographe David Altrath par exemple.

Pourquoi l’avenir ne fait plus rêver ?

Pourquoi ces esthétiques, qui nous amènent au sentiment de nostalgie projective, sont si présentes dans notre culture, et nous font autant écho ? Il ne s’agit pas d’une tendance mainstream (même si nous aurions pu citer l’album Future Nostalgia de Dua Lipa, sorti en 2020, comme une tentative de remettre le rétro-futurisme sur le devant de la scène), mais plutôt une mouvance souterraine mais persistante, nourrie par la volonté et le besoin de se réfugier face à une société de plus en plus anxiogène. Là où, autrefois, l’avenir incarnait la promesse d’un monde meilleur, nous préférons désormais regarder en arrière pour fuir une réalité qui nous paraît brutale et dystopique. Mais cette esthétique, bien que marginale dans notre culture, touche notre capacité à croire encore à un avenir doux, même s’il ne sera jamais parfait.

Laisser un commentaire